|

作品集 | |||||

| 湯呑 | マグカップ | 鉢 | 皿 | 茶碗 | ポット・急須・土瓶 | |

| コーヒカップ | 花瓶 | その他 | ビアカップ | 酒器・一輪挿し | ||

| 2025年4月~7月の作品 | ||||||

| 黒線鉢 | 作者 長谷川さん (男性) 黒粘土を使いロクロ成形します 高台を削り、紙を幅の違うサイズにカットし水で 張付け白泥を刷毛塗し、乾燥後剥がします 素焼き後艶消しの灰透明釉を薄くスプレーし 1265度の酸化焼成します (コメント) 黒線の流れがクッキリと出ています |

|||||

|

||||||

作者 佐藤さん (男性) 信楽白粘土を使い手びねり成形します 高台を削り全体の形を整え中外に線模様を刻みます 乾燥させ素焼き後、織部釉をスプレーで内側の底 部分は濃く掛け、黄釉は縁部分を濃く掛けます 1265度の酸化焼成します (コメント) グリーンの色合いの変化が奇麗に出ています 手びねりの手作り感も優しいです |

緑釉鉢 | |||||

|

||||||

| 赤彩色輪カップ | 作者 中川さん(女性) 半磁土を使いカップと皿をロクロ成形します 高台を仕上げ持ちてを付け、乾燥させ素焼きします 銅の下絵具と呉須を使い彩色し全体に土灰釉を掛け 1268度の還元焼成します (コメント) 銅を使った下絵具画淡く赤色に発色しています 使い易そうなカップです |

|||||

|

||||||

作者 茶野(男性) 合せ土を使いロクロ成形します 乾燥後高台を削り 鉄筆で雲の形を線彫りし白泥と黒泥の象嵌します 素焼き後緋色釉を薄掛けし1268度の還元焼成します (コメント) 焼締の皿で部分的に緋色釉の赤が浮き出ています 白の雲の象嵌が鮮明に出ています |

焼締象嵌皿 | |||||

|

||||||

| 青磁藤文壺 | 作者 大畑さん (女性) 半磁土を使いロクロ成形します 高台を削りフジの花部分は磁土で張り付け、葉の 部分は周りを削り浮かし彫にします 素焼き後、フジの花部分は陶画糊でマスキングし 全体に青磁釉をかけ、マスキングを剥がし磁器釉を 筆塗し1268度の還元焼成します (コメント) より立体的にフジの花を浮き出させ変化を付けます 葉の部分も淡く浮き出て見えています |

|||||

|

||||||

作者 佐藤さん(男性) 朝鮮土を使い手びねり成形します 高台を仕上げ 六画形に叩き変形します 紙でマスキングし唐津赤泥を刷毛塗します 紙を剥がし鉄筆で線を彫り乾燥後素焼きします 線部分に白泥を象嵌し再度素焼きします 鉢の底部分に土灰釉を掛け1268度の還元焼成します (コメント) マスキングの作業が大変ですが、手びねり成形で しっかり形作りが出来た作品です |

白泥線文鉢鉢 | |||||

|

||||||

| 焼締線象嵌3足植木鉢 | 作者 佐竹さん (女性) 黒粘土を使いロクロ成形で筒を作り、3か所中心に 折り込み接着し三か所を手で細長く伸ばします 底部分の上部は三角に変形させます 線模様の象嵌部分に白泥・トルコブルーを入れます 素焼きし無釉で1268度の還元焼成します (コメント) 三足の足を作るため上下逆で作ります 色々なバリエーションの作品に応用できます |

|||||

|

||||||

作者 大畑さん (女性) 赤土を使いロクロ成形で筒を成形します 底部分を切り取り楕円に変形し、タタラ作りの 底板を接着します 山並み部分に紙を貼り白泥を吹き付け、手前部分は 紙を貼り黄土を吹き付けます 樹木を彫、乾燥後素焼きします 白泥と黒泥で樹木を象嵌し再度素焼きします 薄く灰マット釉を掛け1265度の酸化焼成します (コメント) 樹木の象嵌丁寧にされています 奥行きもあり 楽しめる風景の作品に仕上がっています |

泥彩木彩壺鉢 | |||||

|

||||||

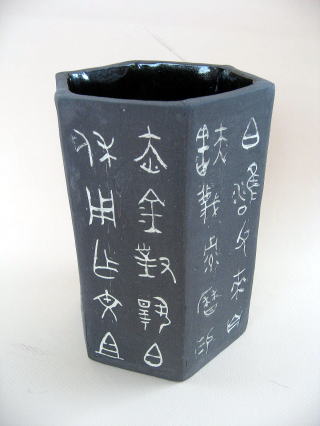

| 黒焼き締め象嵌六画花器 | 作者 大村 さん(女性) 黒粘土を使いタタラ作りで六面分の板を作ります 底部分の六画に合せ組み立てます 鉄筆で文字を彫り白泥を象嵌します 乾燥後内側に天目釉を掛け1265度の酸化焼成します (コメント) 貼り合せ部分の補強が弱かったので内側にヒビが 入り補強の為天目釉厚めに掛けています |

|||||

|

||||||

作者 神澤さん(男性) 黒粘土と赤土を使い同じ口径で蓋物を成形します 高台を削り黒粘土の蓋物は青の泥を帯状に塗り 赤土の蓋物は黒粘土の青と同じ幅を残し青泥を 塗ります 線模様を入れ乾燥させ素焼きします 内側のみ透明釉を掛け1268度の還元焼成します (コメント) 同じサイズの口径なので蓋を入れ替えても合い 模様もサイズ幅同じなので繋がります |

黒地青泥彩蓋物 | |||||

|

||||||